|

|

大红袍景区位于武夷山景区北部,包括水帘洞、大红袍和

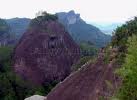

天心永乐禅寺等。大红袍入口、水帘洞入口距离度假区都是3公里左右,有公路直达。慧苑寺:相传原是慧远和尚创建的,现有的寺院建于清乾隆年间,寺内有对联:客至莫嫌茶当酒,山居偏隅竹为邻。古崖居:位于章堂涧南岸的丹霞峰半壁,在几个高矮不同、大小不一的岩洞中,依崖构筑有几幢小木楼,有的深藏洞中,有的半露洞外,上下错落,栏杆围护,悬梯环接,俨然空中楼阁,上下两层都可以容纳百余人。现存的古崖居是清朝咸丰年间,当地的土豪为躲避太平军而雇人建造的,其中伸出洞外的木架子是用来吊运人和物品的,故也称之为“天车架”。鹰嘴岩:形似雄鹰,从岩顶直削而下的岩壁,白里透红,微微拱起鹰脊一片苍黑,隐约间可见有一裂纹,如丰满的翅膀,恰似雄鹰昂首蓝天、振翅欲飞。鹰嘴上生长着一株古老刺柏,给雄鹰增添了几分飘逸、几许神采。水帘洞:武夷山最大的洞穴,高、宽各100多米。洞顶斜覆而出 天心永乐禅寺等。大红袍入口、水帘洞入口距离度假区都是3公里左右,有公路直达。慧苑寺:相传原是慧远和尚创建的,现有的寺院建于清乾隆年间,寺内有对联:客至莫嫌茶当酒,山居偏隅竹为邻。古崖居:位于章堂涧南岸的丹霞峰半壁,在几个高矮不同、大小不一的岩洞中,依崖构筑有几幢小木楼,有的深藏洞中,有的半露洞外,上下错落,栏杆围护,悬梯环接,俨然空中楼阁,上下两层都可以容纳百余人。现存的古崖居是清朝咸丰年间,当地的土豪为躲避太平军而雇人建造的,其中伸出洞外的木架子是用来吊运人和物品的,故也称之为“天车架”。鹰嘴岩:形似雄鹰,从岩顶直削而下的岩壁,白里透红,微微拱起鹰脊一片苍黑,隐约间可见有一裂纹,如丰满的翅膀,恰似雄鹰昂首蓝天、振翅欲飞。鹰嘴上生长着一株古老刺柏,给雄鹰增添了几分飘逸、几许神采。水帘洞:武夷山最大的洞穴,高、宽各100多米。洞顶斜覆而出 ,宛如一道飞檐,遮住了半边天。从100米高的崖峰顶有两股清泉垂落而下,随风飘洒,仿佛悬挂的两幅珠帘。可谓“赤壁千寻晴拂雨,明珠万颗昼垂帘。”水帘洞内,轩爽敝亮,建有奉祀宋大儒刘子军、朱熹、刘甫的三贤祠。 ,宛如一道飞檐,遮住了半边天。从100米高的崖峰顶有两股清泉垂落而下,随风飘洒,仿佛悬挂的两幅珠帘。可谓“赤壁千寻晴拂雨,明珠万颗昼垂帘。”水帘洞内,轩爽敝亮,建有奉祀宋大儒刘子军、朱熹、刘甫的三贤祠。

摩崖石刻:活源刻与水帘洞岩壁,据传,活源取自朱熹《观书有感》一诗:半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊,问渠哪得清如许,为有源头活水来。古人在此勒上“活源”二字,既点出了水帘洞的景致,又勾起人们对朱熹的追思。九龙窠:九龙窠是“茶中之王”一“大红袍”的生长地。一个幽奇深邃的峡谷,从峡口高处往下看,两侧长条状单面山,左五右四,九座石骨嶙峋的岩峰漆黑如铁,仿佛九条将要腾飞的巨龙。峡谷里岩石错落,岩缝中渗出细细山泉,汇成小涧清流,曲折东流。沿峡谷往里,一路上有一片片、一层层的茶园,映衬着竹木花草。有些武夷岩茶的名丛就生长在这峡谷的岩壁上,

小涧边,像盆景一样争奇斗巧、充满生机。因此,人们把九龙窠称为“茶树王国”。流香涧:位于天心岩北麓。涧的两旁,丹崖壁立,青藤垂蔓,野草萋萋,而其间却夹杂着一丛丛山惠、石蒲、兰花。“坠叶浮深涧,飞花逐急湍”。一路上,淙淙流水与飞花相随,缕缕幽香扑鼻而来。明朝诗人徐煺游历此地,不肯离去,遂将此涧称为“流香涧”。往涧北一折,就到了避暑胜地清凉峡,盛夏到此,坐在涧边的石盘上,凉风习习,清凉爽快之极。大红袍:“大红袍”生长在九龙窠最后一窠的岩壁上,环境得天独厚:一是峭壁的岩缝,终年不断供应富含有机物质的泉水,且以点滴方式浇灌,不急不缓,不多不少,恰到好处;二是土壤湿润肥沃,是包含有机物质的砂岩碎屑土;三是四周崖壁耸立,阳光照射时间适度,空气湿润,气温稳定;四是茶农精心呵护、栽培管理;五是制茶名师的精湛制茶技艺等使得“大红袍”品质优异,具浓郁的桂花香味,可冲泡九次仍有余香,饮后口齿留香,舌下生津,缓缓回甘。 小涧边,像盆景一样争奇斗巧、充满生机。因此,人们把九龙窠称为“茶树王国”。流香涧:位于天心岩北麓。涧的两旁,丹崖壁立,青藤垂蔓,野草萋萋,而其间却夹杂着一丛丛山惠、石蒲、兰花。“坠叶浮深涧,飞花逐急湍”。一路上,淙淙流水与飞花相随,缕缕幽香扑鼻而来。明朝诗人徐煺游历此地,不肯离去,遂将此涧称为“流香涧”。往涧北一折,就到了避暑胜地清凉峡,盛夏到此,坐在涧边的石盘上,凉风习习,清凉爽快之极。大红袍:“大红袍”生长在九龙窠最后一窠的岩壁上,环境得天独厚:一是峭壁的岩缝,终年不断供应富含有机物质的泉水,且以点滴方式浇灌,不急不缓,不多不少,恰到好处;二是土壤湿润肥沃,是包含有机物质的砂岩碎屑土;三是四周崖壁耸立,阳光照射时间适度,空气湿润,气温稳定;四是茶农精心呵护、栽培管理;五是制茶名师的精湛制茶技艺等使得“大红袍”品质优异,具浓郁的桂花香味,可冲泡九次仍有余香,饮后口齿留香,舌下生津,缓缓回甘。

武夷岩茶非常有名,宋代诗人范仲淹就写诗赞道:“年年春自东南来,建溪先暖水微开。溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽。

”到元代时,这里已经设有御茶园,专门督造贡茶。大红袍是武夷岩茶中的状元,它生长在武夷山北部的九龙窠中,极为名贵。九龙窠是一条清泉渗流的峡谷,大红袍生长的地方海拔600多米,溪涧飞流,云雾缭绕,这里的土壤是由酸性岩石风化而成,所以很适合茶树生长。传说大红袍是仙鹤从蓬莱岛叼出来的种子遗落在武夷山上的这处悬崖上长成的。另有一种传说,从前天心寺和尚曾用这几株茶树上产的茶叶治好了一位皇帝的病,皇帝将状元穿的红袍披在茶树上以表感谢之情,于是红袍将茶树染红了。该处山壁有“大红袍”三个朱红大字。大红袍枝叶密集,叶梢向上斜着伸展开去,叶子是宽椭圆形的,尖端向下垂,边缘则往里翻卷,叶子颜色深绿有光泽,若是新芽则带紫红色。每年早春茶树发芽的时候,从远处望去,整棵树艳红似火,仿佛披着红色的袍子。大红袍的树龄已逾千年,现在九龙窠绝壁上仅剩四株,岩缝中渗出的泉水 ”到元代时,这里已经设有御茶园,专门督造贡茶。大红袍是武夷岩茶中的状元,它生长在武夷山北部的九龙窠中,极为名贵。九龙窠是一条清泉渗流的峡谷,大红袍生长的地方海拔600多米,溪涧飞流,云雾缭绕,这里的土壤是由酸性岩石风化而成,所以很适合茶树生长。传说大红袍是仙鹤从蓬莱岛叼出来的种子遗落在武夷山上的这处悬崖上长成的。另有一种传说,从前天心寺和尚曾用这几株茶树上产的茶叶治好了一位皇帝的病,皇帝将状元穿的红袍披在茶树上以表感谢之情,于是红袍将茶树染红了。该处山壁有“大红袍”三个朱红大字。大红袍枝叶密集,叶梢向上斜着伸展开去,叶子是宽椭圆形的,尖端向下垂,边缘则往里翻卷,叶子颜色深绿有光泽,若是新芽则带紫红色。每年早春茶树发芽的时候,从远处望去,整棵树艳红似火,仿佛披着红色的袍子。大红袍的树龄已逾千年,现在九龙窠绝壁上仅剩四株,岩缝中渗出的泉水 滋养着它们,因而不用施肥它们也生长茂盛。每年的5月13日至15日,当地会有专人架起云梯上大红袍采茶,产量极少,只有几两,被视为稀世珍宝。 滋养着它们,因而不用施肥它们也生长茂盛。每年的5月13日至15日,当地会有专人架起云梯上大红袍采茶,产量极少,只有几两,被视为稀世珍宝。

1997年,“大红袍”在香港拍卖,以每公斤136万港元之高价出售25克。2002年,在广州茶叶博览会,“大红袍”20克拍卖价达18万元。“大红袍”每年仅产2000克左右,不能满足广大游客的需要的研究培育,现已将“大红袍”进行无性繁植成功,并有了批量产品上市,普通百姓也能喝上“大红袍”了。民间传说:相传在很久以前,有个穷书生进京赶考,经过武夷山时,病倒在路上。他被下山化缘的永乐禅寺的方丈看见,用寺里神奇的茶叶治好书生的病。临别,老方丈将一小包茶叶赠与书生,嘱咐好好保存着日后会有用得着的时候,书生向老方丈拜了三拜说:“多谢老方丈相救,倘若小生今科得中,定返此地修整庙宇,重塑金身。”不久,书生果然金榜题名得中状元。皇上见他人品出众,当即招为驸马。一日,皇后肚疼鼓胀,卧床不起,请遍京城名医,用尽灵丹妙药,都不见效。状元将武夷山生病遇老方丈相救、赠茶之事奏与皇上,并拿出那一小包神奇的茶叶献给皇后。说来也怪,皇后喝了这茶汤不久,回肠荡气,痛止涨消,玉体康复。皇上龙颜大悦,降旨命状元赶赴武夷山

谢茶、赐封。状元来到武夷山,老方丈带他走进九龙窠,亲眼看到了救他一命的神奇茶树。为感谢救命之恩,状元将皇上御赐的大红袍披在茶树上,后来人们就把这棵神奇的茶树叫做“大红袍”。 谢茶、赐封。状元来到武夷山,老方丈带他走进九龙窠,亲眼看到了救他一命的神奇茶树。为感谢救命之恩,状元将皇上御赐的大红袍披在茶树上,后来人们就把这棵神奇的茶树叫做“大红袍”。

誉为“茶王之王”的大红袍茶树,是武夷山最负盛名的茶树,它生长于九龙窠峡谷最后一窠岩脚下,大红袍茶之所以能获得“茶中之王”的美称,是因为它的生长环境得天独厚。茶树所处的峭壁上,有一条狭长的岩罅,岩顶终年有泉水,滴落至此。泉水中附有各种有机物,使得土壤润泽肥沃。大红袍生长的地方海拔600多米,溪涧飞流,云雾缭绕,这里的土壤是由酸性岩石风化而成,所以很适合茶树生长。茶树两旁岩壁耸立,日照时间短,温差小,加之平时茶农管理精心,采制加工时,调技术最好的茶师来主持,使用特制的器具。因而,大红袍的成茶具有独特的优良品质和特殊的医药功效,闻名海内外。

大红袍茶树

出流香涧东行,越一小岭,即可见到此处茶叶名丛。它种植于岩腰的盆式茶园内,共6株,外砌石堰加以护卫,因而倍显珍贵。围堰分为三层:最高4株,第二层1株,底层1株。岩壁镌刻“大红袍”三字。盆式茶园下有亭子,称九龙茶室,可以边品名茶边赏佳景,边听有关“大红袍”的动人民间传说。

九龙名丛园

散布于九龙窠的峡谷两侧。茗园就山势开垦,或依幽谷,或傍山崖,遍植集观赏和饮用于一体的武夷奇茗二十七种,寓有三九吉庆之道。九龙窠还立有九龙名丛园的石碑,镌刻名丛植株名,最著名的有白鸡冠、水金龟、半天腰、金观音、铁罗汉、

白牡丹、白瑞香等。

杜辖寨

建于杜辖岩内,传为杜氏、葛氏两姓族长率众纠集乡兵在此以抵御山寇,故名杜葛寨,并勒此三字于岩壁。后以隐士居此,杜绝车辖之意,改称杜辖寨。寨门由石块砌垒而成。古代乡民则以谐音的俚语题其门额:“土国在”,寓意于“乡土之国永在

”之意,石寨门至今犹存。

不二门

为杜辖寨中最核心、最坚固的关隘,是寨堡最内层的关守,也是武夷山古崖居群的著名崖居之一,位于杜葛岩的北端。奇特的岩顶横空而出,伸出约8米远,形似巨鳄的上腭,“下腭”下端则涧谷幽邃,深不可测。整个山形好似裂嘴呲牙的鳄鱼大口。岩居者在岩腹的深凹处砌石为隘,上接横空而出的“上腭”,下抵突兀的“下腭”,形成一处长约6米、高约5米、厚约70公分的寨墙,中留寨门,额曰:“不二门”,意即只此一门,别无他门。“不二门”涧谷高深,中架一根独木,古之岩居者和今日的探险旅游者只能跨木挪臀而进。

会真洞

均为武夷山著名的七十二洞之一,位于杜葛岩的岩麓。由于杜葛岩的岩巅倾覆外突,岩壁敛腰内缩,因而沿岩麓形成一条狭长的洞穴。洞穴内壁敞亮,为岩居的好处所。

杜葛岩

为武夷山著名的三十六峰之一,位于梧桐窠之北。登上岩巅可以远眺武夷山市区。相传古有杜氏、葛氏两姓隐士举家迁此遁世,故名杜葛岩。山隈垒石为门,入径绝幽,岩壁丰上敛下,绵延数里。岩麓有一块横卧式烛火形的小茶园。茶丛碧绿,四季长青。夹以竹树、清泉,清幽静绝。岩腹嵌空,风雨不侵,古时道人名之为会真洞,又称下洞。循石磴登蹑盘折而上,则为上洞,又名小有洞。山民称,此处可杜绝车辖之喧嚣,故通称为杜辖岩。小有洞又叫景阳洞天。明万历八年(1580),道人程常静在此建吕仙亭,凿岩壁为龛,供奉吕洞宾。又建会仙楼三间以祀玉皇诸仙。亭、楼之侧,配建云水楼、静圜室。其炊餐处镌石称飞霞岩,取“茹芝饮霞”之意。浦城籍的司丞吴中立也于此时隐居岩中,勒“景阳洞天”于岩壁,命名其居室为“养恬庵”。岩壁还勒有明朝张元忭《杜辖岩访吴公度》五言古诗一首。

放生池

面对大佛,原为一泓溪潭,辟而成为放生池。

九龙涧

九龙窠两侧峭壁的岩溜滴入峡谷后,汇合成涧流,流到九龙亭前的山谷时,跌落而下化为白瀑,注入深潭,前者称九龙瀑,深潭称为九龙潭。潭旁岩壁上有摩崖石刻“九龙涧”。

九龙窠茶园

九龙窠为茶叶名丛原生地---“大红袍” 通往天心岩的一条深长峡谷,俗名大坑口。峡谷两侧峭壁连绵,逶迤起伏,形如九条龙。人们遂把峡谷喻之为游龙的窠穴,故名。九龙之间呈现一座顶部略呈圆形的小峰峦,称为龙珠,故又称九龙戏珠。沿着幽谷铺设了一条石径。两侧涧水长流,茶园碧绿,芬香沁人,景色幽美。出峡平旷之处的岩壁上凿满包括“晚甘侯”(武夷茶的拟人化美谥)以及历代名人题咏武夷岩茶的摩崖石刻。

其中有北宋范仲淹、南宋朱熹的咏茶名诗以及唐代茶圣陆羽的后裔、清代崇安县令陆廷灿的诗作。陆氏诗句云:“桑苎家传归有经,弹琴喜傍武夷君。轻涛松下烹溪水,含露溪边煮岭云。醒睡功资宵判牒,清神雅助昼论文。春雷催茁仙岩笋,雀舌龙团区次分。”峡谷的两边崖壁还刻有其他咏茶的摩崖石刻数方。 其中有北宋范仲淹、南宋朱熹的咏茶名诗以及唐代茶圣陆羽的后裔、清代崇安县令陆廷灿的诗作。陆氏诗句云:“桑苎家传归有经,弹琴喜傍武夷君。轻涛松下烹溪水,含露溪边煮岭云。醒睡功资宵判牒,清神雅助昼论文。春雷催茁仙岩笋,雀舌龙团区次分。”峡谷的两边崖壁还刻有其他咏茶的摩崖石刻数方。

棠 岭

位于白岩之南,与七曲三仰峰连背。为武夷山市抵达邵武市的古代交通孔道,又为武夷山归入大武夷山脉的山岭,俗称长岭。

通天岩

均为武夷山著名的九十九岩之一,位于通向天心永乐禅寺的山间公路的右侧。三座峰岩的岩麓交汇之处有一块平旷谷地,人们视之为天心永乐禅寺的露天前殿。三岩分别从背后左右三维方向拱卫着巨型雕弥勒大佛后;方是通天岩,寓意为顺此佛路可登西天极乐国。青龙峰、白虎岩则左右护卫,俨若两尊金刚神气势恢宏,宛若天成。

达摩洞

为武夷山著名的七十二洞之一,位于巨佛岩雕的左外侧,即青龙峰的峰麓岩壁处。洞可容纳十余人,供奉达摩祖师佛像。

弥勒佛岩

从巨佛岩雕前后前往瞻仰天心永乐禅寺的路上两侧布满摩崖石刻,有海峡两岸名僧开证、妙湛、传孝和日本僧人静慈圆诗等的题岩之作数处,弘扬佛法,畅通佛路。弥勒佛岩雕 依岩势雕琢而成,即化一岩为一佛。岩雕的弥勒高12米(另须弥座7米,共19米),宽13米,右手捻佛珠,左手抚膝盖,妙相和蔼。佛像背倚一块峻峭岩石,石上勒一“佛”巨字,落款为“康熙御笔”,系撷取康熙墨迹而镌成。

天心永乐禅寺

位于天心峰的峰麓,始建于宋代,称山天心永乐庵。明嘉靖七年(1579),道士韩洞虚曾一度易其名为天心庵,并予以扩充构体。后倾圮。清康熙年间,国师、武夷山章堂岩铁华上人的弟子果因予以重光,改为天心永乐禅寺。人称:寺庙耸立于武夷山之枢极,纵览、总领三十六峰中的寺观庙宇。禅寺取名“天心永

乐”,还蕴藏着禅语“天心明月”和佛教徒所向往的“极乐世界”的寓意。寺庙废圮于清乾隆年间。清末重修鼎新。再度辉煌,寺庙沿中轴线建有弥勒殿、天王殿、大雄宝殿、观音殿、法堂、库房、斋堂、禅堂、客堂、香客楼等建筑。光绪二十六年(1900)由福州鼓山涌泉寺的名僧德容任住持,广增佛殿僧舍,迄至民国三十六年,寺庙共传七堂大戒,后又圮毁。1989年12月第三度修葺重光。全国政协副主席、中国佛教协会主席赵朴初为之题写寺名。著名书画家潘主兰为禅寺撰写《重修武夷山天心永乐禅寺碑文》。1993年经福建省人民政府批准,正式对外开放,成为山北景区的旅游热点。 乐”,还蕴藏着禅语“天心明月”和佛教徒所向往的“极乐世界”的寓意。寺庙废圮于清乾隆年间。清末重修鼎新。再度辉煌,寺庙沿中轴线建有弥勒殿、天王殿、大雄宝殿、观音殿、法堂、库房、斋堂、禅堂、客堂、香客楼等建筑。光绪二十六年(1900)由福州鼓山涌泉寺的名僧德容任住持,广增佛殿僧舍,迄至民国三十六年,寺庙共传七堂大戒,后又圮毁。1989年12月第三度修葺重光。全国政协副主席、中国佛教协会主席赵朴初为之题写寺名。著名书画家潘主兰为禅寺撰写《重修武夷山天心永乐禅寺碑文》。1993年经福建省人民政府批准,正式对外开放,成为山北景区的旅游热点。

五象朝圣

巨象岩之旁又有三大一小的峰岩,形肖四只褐象。总体观之,恍若四巨象携一小象面缓步走来,虔诚地朝觐天心佛祖,民间美称为“五象朝圣”;取弘扬佛法之意。

巨象岩

为武夷山著名的九十九岩之一,位于天心峰之旁。岩巅有狭长形的岩石下垂至麓,似巨象长鼻歙然。

天心峰

为武夷山著名的三十六峰之一,位于碌金岩之北约半公里。因为此峰坐落于武夷山国家风景名胜区方圆70平方公里的中央,人称“犹天之枢极也”,故名天心。峰下有天心永乐禅寺。

碌金岩

为武夷山著名的九十九岩之一,位于铁郎岩西北,岩壑幽深,磊石奇突,古代文人遂借其石貌引《文心雕龙·总术》中“碌碌之石,时似乎玉”之义,取名碌金岩。明万历年间道人周千秋结庐其上。

悟源涧

为流经马头岩麓的一条涧水,涧水淙淙,幽兰芬香。通向马头岩的涧旁石径静谧安祥,令人悟道思源,故名该涧为悟源涧。涧旁石壁上勒此三字涧名,以及乾隆年间江西茶商捐资修建石径的题刻。

马头岩

为武夷山著名的三十六峰之一,位于梅岩之南。五石骈列,势如五匹骏马竞相腾骧,俗称马头岩,雅称五马奔槽。又因为此岩是由磊石纵横堆垒而成,又名磊石岩。古有寺庵,清朝僧人如修构建,今废。岩北一带有种植棕树,称蓑衣林,岩南一带则称茶林,遍植茶树。

马鞍岩

为武夷山著名的三十六峰之一,位于马头岩西南。巨石壁立,中部微凹,岩形酷肖马鞍。相传古有毛女结庐其上,又名毛女峰。

半天腰

位于三花峰第三岩的峰腰,顺着一条长约300米陡峭狭窄的石罅,凭借着活动竹梯直攀而上。罅隙间微露一线天光,尽处豁然开朗,一座微型的石砌茶园呈现于峰腰。岩壁勒有这个茶园名丛的珍名“半天腰”。人们或称为“半天鹞”,并敷衍为一则民间传说:一只鹞子被老鹰追赶后从半空中降落岩际,口吐宝珠,后化为茶籽,在武夷山繁衍生长,遂成为茶叶名丛。

三花峰

武夷山著名的九十九岩之一,位于九龙窠峡谷的南面。三岩耸秀。下合上离,宛若盛开的三朵鲜花,倩姿亭亭,参天亭立,因而得名。岩上苔藓斑驳,石色苍然。岩顶小树青藤繁郁滋长。登峰眺望,天心永乐禅寺即在眼前。

金塔岩

位于大红袍茶文化旅游线路的左方,一块山岩上尖下宽,巍然端坐于群峰之中,好似置身于绿丛中的一个金字塔,取名为金塔岩。

老人石

位于大红袍茶树的毗邻,是一方体积约数百立方米的大石岩。石岩顶部朝东微突,酷似老人宽阔而睿智的前额,劈皴的岩痕就像老人额上饱经沧桑的皱纹。略往下有两处凹点,如一双深邃的眼睛。再往下,岩体边缘的线条明显凸出,恰似老人挺直的鼻梁。岩线收尾处又呈现两个圆点,比拟老者的鼻孔则十分令人信服。

|