|

|

苏州文庙位于江苏省苏州市。苏州文庙府学是北宋

名臣范仲淹于景祐二年(1035年)创建的,迄今已有960多年历史。范仲淹出任苏州知州的次年,在南园遗址上,设学立庙。庙学合一(即文庙府学合一)范仲淹聘请当时著名教育家胡瑗为教授,因为办学有方,一时名闻天下,成为各地州,县学效仿的楷模。此后历经拓建到明清两代府学文庙的规模很大,占地面积近二百亩。有江南学府之冠的赞誉。现有面积仅为当时的六分之一,目前保留下来的重要建筑有棂星门,戟门,大成殿,崇圣祠,七星池,明伦堂。 名臣范仲淹于景祐二年(1035年)创建的,迄今已有960多年历史。范仲淹出任苏州知州的次年,在南园遗址上,设学立庙。庙学合一(即文庙府学合一)范仲淹聘请当时著名教育家胡瑗为教授,因为办学有方,一时名闻天下,成为各地州,县学效仿的楷模。此后历经拓建到明清两代府学文庙的规模很大,占地面积近二百亩。有江南学府之冠的赞誉。现有面积仅为当时的六分之一,目前保留下来的重要建筑有棂星门,戟门,大成殿,崇圣祠,七星池,明伦堂。

大成殿是文庙的主体建筑,面宽七间,进深六间约六百平方米,共有五十根楠木柱支撑,楠木在全国实属罕见。而大成殿却有50根粗壮的楠木,可称为天下奇观。目前的大成殿是建于南宋绍兴十一年(1141年),明朝中期苏州知府况钟重修,因此大成殿的梁架结构,斗拱,鸱(chi)尾,都有宋代建筑的风格,大成殿重檐多宇,崇台列阶,古朴庄重,气势轩昂,其殿

堂的建筑规模仅次于玄妙观三清殿,也是现在保存最完整的古建筑,1956年苏州文庙列入省级文保单位。苏州文庙的规模名列东南之冠,清末科举废除,文庙府学日渐荒废。1981年市政府拨款重修文庙,同时在原址上建碑刻博物馆,这是当时全国首家碑刻博物馆,文庙从此获得新生。 堂的建筑规模仅次于玄妙观三清殿,也是现在保存最完整的古建筑,1956年苏州文庙列入省级文保单位。苏州文庙的规模名列东南之冠,清末科举废除,文庙府学日渐荒废。1981年市政府拨款重修文庙,同时在原址上建碑刻博物馆,这是当时全国首家碑刻博物馆,文庙从此获得新生。

大成殿于1982年维修,1985年7月对外开放,为弘扬优秀传统文化充分发挥大成殿在传播孔子文化遗产的功能,利用原有的儒学碑刻优势,1990年经过精心筹划准备完成陈列孔子文化石刻,陈列共148块。悬于大成殿正门重檐下的“大成殿”门匾。高3米,宽2.2米,雕刻精美,九龙戏珠用白云烘托,龙的造型姿态生动,云的雕刻线条精细流畅,“大成殿”三个金字为清世宗御笔。蓝底金字,光彩夺目,为我们的孔子文化石刻陈列平添了几分的气氛。

棂星门建于元代至治二年(1322年)明成化年间重修,高8米,宽25米,8柱,7间,柱枋上镌刻龙凤,云鹤,花卉如意图案。棂星门一般为封建帝皇陵寝建筑,传说是按神话中的天门设计建造的。因为空子尊为孔圣,与皇帝并列,故享受此殊荣。现存的棂星门在十年浩劫中,从原文庙故址南端(新市路口)原封不动的拆建到目前位置。欲祭天者,先祭棂星”。棂星又称文曲星、文镇星,过去人们喜欢称读书人为“文曲星”。孔庙庙门以棂星命名,意味着孔子因天上的星宿而降,祭孔也就是祭天,这也说明孔子在当时人们的心中的地位和声望。苏州文庙为宋代首座孔庙,府学合为一体的建筑,苏州文庙庙门以棂星命名还有一层意思,即有国家栋梁之才辈出之意。戟门是明代成化年间重建,清代大修。硬山顶,面宽5间,戟门东西各三间称为掖门,其中东首第一间于五十年代拓宽人民路时拆除。

四大宋碑特指至今保存在苏州碑刻博物馆内的“天文图”,“地理图”,“帝王绍运图”和“平江图”碑,简称为“天,地,人,城”四大宋碑。均为南宋刻石, 1961年国务院将其公布为全国重点文物保护单位。四大宋碑中的“天文图”,“帝王绍运图”,“地理图”,其作者是南宋黄裳。“平江图”,是在南宋苏州知府李寿明主持下完成的。前三石南宋绍熙元年(1190年)由黄裳描绘,淳熙七年(1247年)苏州著名刻工王致远刊石

。此三图是黄裳为嘉王(后来的宁宗)邸翊善(侍从讲授)所进,后来王致远从四川得来,带回苏州刊刻。平江图碑,南宋绍定二年(1229年)由吕梗,张允成和张允迪勒石。四大宋碑一直藏在苏州文庙(今苏州碑刻博物馆)内,其中平江图碑在本世纪三十年代曾由当代著名刻工黄慰萱重挖,始成今貌。四大宋碑曾一度藏在苏州博物馆内,1983年筹建苏州碑刻博物馆时,重新运回。四大宋碑是我国科技史和世界科技史上的杰作。其中平江图碑是世界上最古老的石刻天文图之一,在天文学史上占有极其重要的地位。地理图碑为宋代中国政治地理图,是我国现存最古老的石刻地图之一,在地理学史上具有很高的价值。帝王绍运图碑则是目前我国古代唯一的石刻帝王世系图,是研究中国古代政治史的重要资料。平江图碑为宋代苏州城平面图,是现金世界上最古老石刻城市平面图,也是研究古代苏州市政建设不可多得的实物资料。除了这四大宋碑,文庙还收藏了3000多块石刻和近万张拓片,包括陆机、黄庭坚、苏洵、苏轼、文天祥、文征明等名家的手迹或诗碑,以孔子、儒学、苏州经济、历代书法等主题分别陈列,1985年起辟为苏州碑刻博物馆。 。此三图是黄裳为嘉王(后来的宁宗)邸翊善(侍从讲授)所进,后来王致远从四川得来,带回苏州刊刻。平江图碑,南宋绍定二年(1229年)由吕梗,张允成和张允迪勒石。四大宋碑一直藏在苏州文庙(今苏州碑刻博物馆)内,其中平江图碑在本世纪三十年代曾由当代著名刻工黄慰萱重挖,始成今貌。四大宋碑曾一度藏在苏州博物馆内,1983年筹建苏州碑刻博物馆时,重新运回。四大宋碑是我国科技史和世界科技史上的杰作。其中平江图碑是世界上最古老的石刻天文图之一,在天文学史上占有极其重要的地位。地理图碑为宋代中国政治地理图,是我国现存最古老的石刻地图之一,在地理学史上具有很高的价值。帝王绍运图碑则是目前我国古代唯一的石刻帝王世系图,是研究中国古代政治史的重要资料。平江图碑为宋代苏州城平面图,是现金世界上最古老石刻城市平面图,也是研究古代苏州市政建设不可多得的实物资料。除了这四大宋碑,文庙还收藏了3000多块石刻和近万张拓片,包括陆机、黄庭坚、苏洵、苏轼、文天祥、文征明等名家的手迹或诗碑,以孔子、儒学、苏州经济、历代书法等主题分别陈列,1985年起辟为苏州碑刻博物馆。

帝王绍运图

绍就是继承的意思。它是一张以帝王为中心的历史图表,从传说中的黄帝一直到南宋宋理宗为止,共有

一百九十五君,经历了三千五百多年,绘制这幅图的人叫黄裳,是太子(也就是宋宁宗的儿子,后来宋理宗)的讲授官,即老师。他上知天文下知地理,为了便于给太子上课,绘制了八幅图进宫所献。他在这幅图中希望通过历代的兴衰交替,戒劝太子要吸取“乱”和“治”的经验教训,加强集中统一,以便能够长久的维持封建统制。图的下面为文字说明,有些内容抹杀了奴隶起义和农民革命。但我们也不能苛刻的要求古人,因为他也是为当时的社会所局限的。 一百九十五君,经历了三千五百多年,绘制这幅图的人叫黄裳,是太子(也就是宋宁宗的儿子,后来宋理宗)的讲授官,即老师。他上知天文下知地理,为了便于给太子上课,绘制了八幅图进宫所献。他在这幅图中希望通过历代的兴衰交替,戒劝太子要吸取“乱”和“治”的经验教训,加强集中统一,以便能够长久的维持封建统制。图的下面为文字说明,有些内容抹杀了奴隶起义和农民革命。但我们也不能苛刻的要求古人,因为他也是为当时的社会所局限的。

平江图

是世界上最古老的城市石刻平面图。宋朝的苏州被称为平江府,平江图也就是苏州地图的祖本。从“平江图”中,我们可以看出宋代的苏州和今日的苏州位置大致相仿,它们都位于一望无际的太湖之滨,周围环绕着吴凇江、娄江、大运河、石湖以及阳澄湖等等。平江府城呈长方形,四周筑有高大的砖砌城墙,并设有城门,外为大运河所环抱,内有护城壕。城区内最大的特点,就是安排了水陆相并行的两套交通系统。杜荀鹤在《送人游吴》中说苏州是“家家尽枕河,水巷小桥多”。从《平江图》中我们可以数到七条河流纵贯南北,十四条横越东西。与之相平行的还有二十条大街,当然最著名的就是这条卧龙街,也就是今日的人民路。居民区则建在街与河之间,这就形成了前门是街,后门是河的吴中特色。

古城水多桥也多,唐代白乐天就曾经说过“红栏三百九十桥”。到了宋代,桥就更多了,光这“平江图”中就刻了三百五十九座桥梁。苏州在唐宋时期还是佛教、道教中心。市区内寺观古塔林立,古趣昂然。光这长2.84米,宽1.4米的“平江图”上就可以数到67座巍峨庄严的寺观和9座古塔。值得注意的是,当时的平江府城,城中有城,有称子城,为平江府府衙所在地,相传为伍子胥所筑,有称吴小城。现在,子城已看不见了,因为在元末明初它已被张士诚的一把火烧了。 “平江图”基本上是按照中国传统的绘图法,即平面与立体相结合的方法绘制而成的,又有创新的一面。根据裴秀的制图六法,它严格遵循了“上北下南左东右西” 的法则,可又不拘泥于“百里为寸”的传统,而是用比较适当的比例,即3000:1`来制图。此外,它还将按比例无法容纳的城外的山山水水,比如虎丘、灵岩等十八山,太湖等十二湖用缩地法调遣网络到城市的周围,这样锦绣的山水就无疑更衬出了城区的古朴典雅,起到了超现实主义的效果。同西方投影法绘制的地图相比,“平江图”初了用线条来标示街、巷、里、弄外,还有生动的图画形象地绘制了多种多样的亭、太、楼、阁,精巧别致的园林,壮丽的牌坊,宏伟的宫殿,高耸的宝塔,宁静的院落以及奇巧的桥梁。

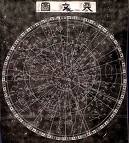

天文图

是世界上最古老的古刻东方星象绘测图,碑高1.9米,宽1.08米。以北极为心,北纬35`南天可以看见的界限为外大圆,北极附近常年可以看见的界限为内小圆,赤道为中圈,还有一个中圆为黄道,与赤道斜交成24`的黄赤交角,还有二十八根宽度不等的经线从北极向四方辐射形成了二十八星宿所在的赤道宿位。图中可以数到1443颗星,当时全部凭肉眼观测得来,今天用科学的仪器检测是百分之百的准确。作者也是黄裳。图下面的文字说明记录了南宋以前包括南宋人们的天文知识,包括日蚀,月蚀的起因问题作了科学的解释。

坠理图

即地理图,是世界上最古老的石刻中国全国性地图之一。碑高2米,宽1.07米,详细刻绘了宋朝的山川城池,图下有645字的注释,大致记述了中国自禹至宋的版图变迁。它与西安碑林中的《华夷图》、《禹迹图》并列为中国三幅最古老的全国性地图.作者也是黄裳。山脉用人字形表示,突出了山脉的立体感,有不少地区还画了森林,并有“平地森林,广数千里”八个字,图中大陆上的长城、各路的府、州、军的地理位置都十分清晰,还可以看到黄河、长江、淮河、闽江等江河的迂回曲折以其它支流的蜿蜒伸展,高原、平野的形式以及东南沿海的轮廓。

廉石

苏州有块“廉石”。此石不过两米四五十高,厚约六七十厘米,不足二米宽,极为普通的花岗石岩。石上镌刻有两个斗大隶书字“廉石”,红色镶嵌。另有落款:“弘治九年岁在5丙辰夏六月吉旦赐进士第文林郎巡按直隶苏松常府监察史河南胙城樊祉立”。据记载:东汉末年,吴郡吴县(今江苏苏州)有一读书人陆绩(187- 219年),字公纪,是一位博学多才之士,通天文、历算、曾著有《浑天图》,并著有《易》,有撰《太玄经注》。后放任外乡为官,官至郁州(今广西玉林)太守。陆绩博学多才,且为人正直,为官清廉,深得当地百姓称赞。陆绩为官多年,职位也不低,却是正直不阿,两袖清风。待到郁州任期满,卸任回归故土吴郡时,除简单行装和数箱书外,竟然并无东西可带,以至于因船轻不胜浪,难以入海航行。不得已之间,陆绩让人随意搬去一块石头镇压于船,这才得以起航,且平安渡海返回吴郡。陆绩家是住在临顿里(娄门内护国寺就是他故居遗址)他回到苏州便把这块石头放置在家中的庭院里,留作纪念,因它是郁林郡带回来的,所以就命名为郁林石。陆绩返乡不久,32岁年纪就去世了。但这块镇船石的故事,一直为人们所传颂。世纪沧桑,相传到了明朝,陆绩的故居早已变为民居,郁林石因年代久远已深深陷入泥土中。至弘治九年(公元1496年)监察御使樊祉来苏视察,在陆绩故居看到郁林石,觉得很有教育意义,便下令移置城中察院场建亭保护,亲自提名“廉石”,以为纪念。到康熙四十八年(1709年)苏州府陈鹏年巡抚同样十分仰慕陆绩的清廉,又将“廉石”移至苏州府学(苏州文庙)之内,

作为为官清廉的楷模,供时人和后人观瞻。周恩来总理在世时,听“廉石”的故事后,曾对当地政府指示:要妥善保存好这块石头。一块极普通的石头,跨海过江,几乎经过了半个中国的海域,其间又历经一千七百多年的岁月风云和历史变迁,至今仍完好无损的屹立在世。历年来,中央、省、市领导人来参观孔庙时,一看到“廉石”就留影纪念,并强调现任官员也要廉洁自律。所以说这块“廉石”对当前清政廉政建设具有一定的现实教育意义。 作为为官清廉的楷模,供时人和后人观瞻。周恩来总理在世时,听“廉石”的故事后,曾对当地政府指示:要妥善保存好这块石头。一块极普通的石头,跨海过江,几乎经过了半个中国的海域,其间又历经一千七百多年的岁月风云和历史变迁,至今仍完好无损的屹立在世。历年来,中央、省、市领导人来参观孔庙时,一看到“廉石”就留影纪念,并强调现任官员也要廉洁自律。所以说这块“廉石”对当前清政廉政建设具有一定的现实教育意义。

2001年06月25日,苏州文庙作为明代古建筑,被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位名单,与苏州文庙内宋代石刻合并(名称:苏州文庙及石刻)。

|